Aquel día me di cuenta que la ventana tenía un roto en la esquina izquierda de abajo. No era un roto muy grande, pero lo suficiente para que entrara frío. Mi madre lo había pretendido arreglar con cinta de carrocero, pero ya se había mojado varias veces por las continuas lluvias. Entraba frío, de todas formas. Tenía un viejo libro, ya estaba muy estropeado. Le faltaban hojas y, francamente, había conocido días mejores. Quería haberlo conservado más tiempo porque me lo había regalado mi abuela, pero ella habría entendido en qué lo quería emplear. Además, me lo sabía de memoria, lo había leído tantas veces que sabía dónde estaba cada punto y cada coma.

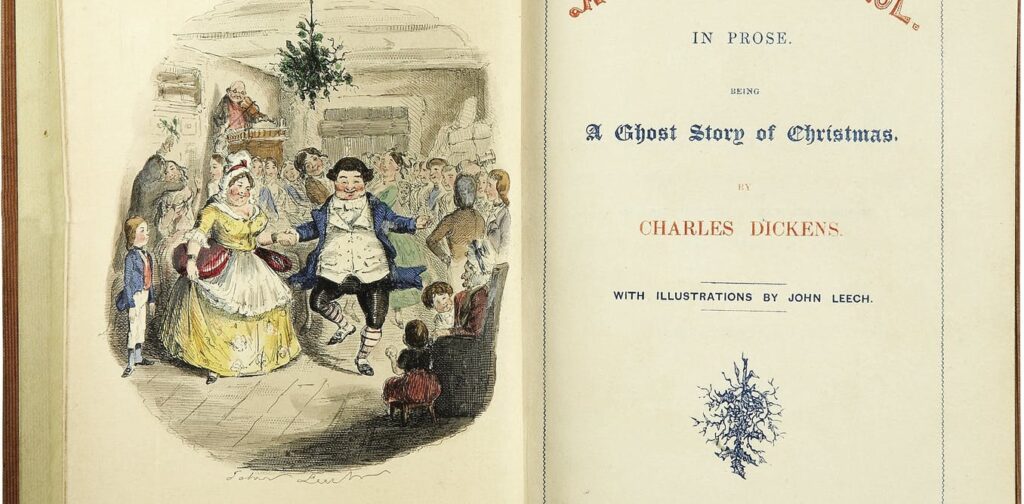

La semana pasada fue el examen de lengua y tocaba comentario de texto. No me podía creer que el título elegido fuese aquel de Dickens. Era inconcebible, casi mágico. Aquel libro, fue el mismo que leíamos una y otra vez mi hermano Timoteo y yo -como él odiaba ese nombre, en casa, yo le llamaba Tim, pero le gustaba menos aún. Siempre nos preguntamos por qué mis padres le pusieron el nombre de un tío abuelo que casi nadie conocía-. Pero, siempre, siempre, le dábamos un beneficio especial en diciembre. Fue un ritual que dejó de serlo hace dos años. Y lo memoricé para recitarlo de cabeza, siempre que me acordaba de él. Así tenía que ser.

Ayer, Laura, mi profesora me felicitó por el examen de lengua. Se preocupó por nuestra situación.

Hola, me llamo Blanca, estudio 4º de la ESO y quiero estudiar Filología Hispánica. Vivo en el sector 4 de la Cañada Real. Mi padre es chatarrero y mi madre limpia casas. Y esto no es un cuento de navidad.

A V. aquella niña que una vez tuvo una luz muy bonita.